目次

ホワイトカラー、ブルーカラーのそれぞれの価値観

日本には今も「ホワイトカラーが上、ブルーカラーが下」という価値観が根強く残っています。

学歴を積み重ね、霞が関で机にかじりつき、国民にとって意味のないペーパーを作る人が「エリート」と呼ばれる一方で、油にまみれながら鉄を削り、汗を流して現場を動かす人は「使われる側」と見られます。

常に昔からこの実態に違和感を感じていました。

技術を磨き、形にする人こそ価値を感じる

ブルーワーカーは、単に「手を動かす労働者」ではありません。

彼らは技術を磨き、ものを形にし、町をつくり、社会の基盤を支えています。

- ビルも道路も橋も、すべては現場の職人や作業員がいなければ存在しません。

- 工場で生まれる製品も、ブルーワーカーの技術と経験があってこそ。

- 私たちが日常で当たり前に使う安心や便利は、霞が関の書類からではなく、現場の技術から生まれています。

DXやAI時代こそブルーワーカーの価値が高まる

DXやAI、自動化が進めば「現場の仕事は減る」と言われます。

しかし実際は逆です。

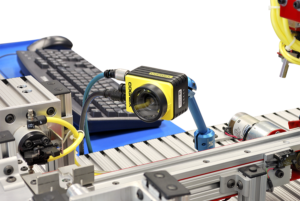

- ロボットやシステムは「動くまで」がゴールではありません。

- トラブルが起きたとき、真っ先に駆けつけ、解決に導くのは現場の人間です。

- 自動化が進むほど、現場の知恵や技術の重要性は増していきます。

製造業の未来に必要な視点

製造業が再び強くなるためには、「ホワイトカラーが上から指示する」という古い構造を壊す必要があります。

現場を軽視するのではなく、ブルーワーカーをリスペクトし、彼らの知見とホワイトカラーの分析・戦略を掛け合わせる。

未来の製造業は、肩書きや学歴ではなく「何を生み出したか」で人が評価される社会であってほしいと願います。

ものづくりでは、設計や解析が得意な人、また現場の実績体験から原因を追究する人

二つからの切り口があります。私はどちらも大切だと感じておりますが、自分自身は後者の方です。

その時にこのホワイトカラーとブルーカラーの話に当てはめてしまうと、どうしても現場からの実経験からの原因追及が

圧倒的に不足しているように感じています。

最後に

本当に価値があるのは、社会を動かす技術を持ち、実際に形を生み出す人たちです。

学歴や肩書きではなく、現場で何を生み出したか。

製造業の未来は、ブルーワーカーへの正当なリスペクトから始まります。

コメント